Algunos artistas utilizan su arte como un canal para expresar lo invisible, lo espiritual, lo ancestral. Otros lo convierten en una herramienta de sanación.

Por Marcelo Rozemblum

El arte como camino espiritual

Algunos artistas utilizan su arte como un canal para expresar lo invisible, lo espiritual, lo ancestral. Otros lo convierten en una herramienta de sanación.

Escribo esta columna desde Lima, Perú. En este país, la presencia de las civilizaciones precolombinas es poderosa y está muy presente, no solo en el paisaje y las costumbres, sino también en sus museos, templos y colecciones. Aunque los incas suelen ocupar el centro de la escena, el legado va mucho más allá: Moche, Nazca, Paracas, Chavín, entre otras culturas, dejaron un patrimonio artístico y espiritual de una riqueza deslumbrante. Cada pieza, cada textil, cada cerámica es un testimonio de una cosmovisión profunda, en la que el arte estaba intrínsecamente ligado al rito, al poder, a la naturaleza y a la conexión con lo invisible.

Para estas culturas precolombinas el arte no estaba separado de la vida, cada pieza tiene una razón de ser simbólica, mágica, ritual, cósmica, conectando lo visible y lo invisible.

Para estas culturas precolombinas el arte no estaba separado de la vida, cada pieza tiene una razón de ser simbólica, mágica, ritual, cósmica, conectando lo visible y lo invisible.

Para la cosmovisión espiritual de estas culturas el arte no era un mero adorno. Era un lenguaje sagrado, una manera de vincularse con la tierra, el cielo, los ciclos del tiempo, la vida, la muerte y lo invisible. Por ejemplo, símbolos como la espiral no solo decoran: narran, enseñan, transforman. Incluso las figuras eróticas eran celebraciones de la vida, la fertilidad y la energía creadora del amor, y estaban vinculadas con lo mágico y lo sobrenatural. Lenguajes rituales, manifestaciones simbólicas de lo sagrado.

Para la cosmovisión espiritual de estas culturas el arte no era un mero adorno. Era un lenguaje sagrado, una manera de vincularse con la tierra, el cielo, los ciclos del tiempo, la vida, la muerte y lo invisible. Por ejemplo, símbolos como la espiral no solo decoran: narran, enseñan, transforman. Incluso las figuras eróticas eran celebraciones de la vida, la fertilidad y la energía creadora del amor, y estaban vinculadas con lo mágico y lo sobrenatural. Lenguajes rituales, manifestaciones simbólicas de lo sagrado.

En estas culturas, el arte —aunque en su tiempo no se reconociera como tal bajo los cánones occidentales— estaba completamente integrado a la vida cotidiana y, sobre todo, a la dimensión espiritual: no era mera representación ni objeto decorativo, sino práctica sagrada, rito, medicina, visión y puente hacia lo invisible.

En estas culturas, el arte —aunque en su tiempo no se reconociera como tal bajo los cánones occidentales— estaba completamente integrado a la vida cotidiana y, sobre todo, a la dimensión espiritual: no era mera representación ni objeto decorativo, sino práctica sagrada, rito, medicina, visión y puente hacia lo invisible.

En relación con el arte y la espiritualidad, siguiendo la línea de las cosmovisiones indígenas pero en este caso aplicadas al mundo contemporáneo les presento al artista Guadalupe Maravilla. La obra de Guadalupe Maravilla nace de una historia profundamente personal y ancestral. De niño, jugaba al pie de las pirámides mayas en San Salvador. A los ocho años fue llevado como inmigrante ilegal a los Estados Unidos, en un intento desesperado por escapar de la violencia de la guerra civil salvadoreña. Años más tarde, enfrentó un cáncer que transformó no solo su cuerpo, sino también su visión del arte.

Durante su tratamiento contra el cáncer, asistió a un baño de sonido que transformó su vida: apenas podía caminar por el dolor, pero tras esa sesión logró levantarse por sí mismo. Ese día se prometió que, si superaba la enfermedad, incorporaría los gongs y el sonido como parte de su obra, para ayudar a otros en su proceso de sanación. Desde entonces no paró: Guadalupe Maravilla es hoy una figura central del arte contemporáneo global, cuya obra forma parte de las colecciones permanentes de museos como el MoMA, el Guggenheim, el Whitney y el Reina Sofía.

Un artista nacido en 1976 que “recicló” su herencia ancestral y la convirtió en obras profundamente contemporáneas, que nos invitan nuevamente a volver al rito, a la conexión con la naturaleza, con sus ciclos. A la conexión con lo invisible pero de una manera eminentemente práctica, que se expresa en la experiencia. Este artista logró integrar el arte de los pueblos originarios en un lenguaje contemporáneo, creando una nueva síntesis cultural. No se limita a una estética heredada, sino que la transforma en una práctica viva y activa, en una experiencia para el siglo que vivimos.

Su arte va más allá de lo estético, no son sólo ornamentos para decorar una casa o venderse en una galería: cuenta historias, transmite energía, y se presenta como instrumento de transformación personal, comunitaria e incluso política.

Su arte va más allá de lo estético, no son sólo ornamentos para decorar una casa o venderse en una galería: cuenta historias, transmite energía, y se presenta como instrumento de transformación personal, comunitaria e incluso política.

Estos hitos —infancia, desplazamiento y enfermedad— se convirtieron en el núcleo vital de su práctica artística: obras que entrelazan memoria, ritual y sanación colectiva. Maravilla no solo representa su dolor, lo transmuta; convierte sus heridas en lenguaje, en vibración, en arte.

Estos hitos —infancia, desplazamiento y enfermedad— se convirtieron en el núcleo vital de su práctica artística: obras que entrelazan memoria, ritual y sanación colectiva. Maravilla no solo representa su dolor, lo transmuta; convierte sus heridas en lenguaje, en vibración, en arte.

“No me interesa sanar a nadie; me interesa presentar las herramientas y dejar que cada uno haga todo el trabajo por sí mismo.”

— Guadalupe Maravilla

Este artista me parece un ejemplo paradigmático y muy actual del vínculo entre las tradiciones culturales ancestrales y el arte contemporáneo. Y cómo esas cosmovisiones indígenas pueden reconvertirse y trasladarse en relatos y sobre todo ritos y acciones aplicables al hombre actual. Arte en acción.

Este artista me parece un ejemplo paradigmático y muy actual del vínculo entre las tradiciones culturales ancestrales y el arte contemporáneo. Y cómo esas cosmovisiones indígenas pueden reconvertirse y trasladarse en relatos y sobre todo ritos y acciones aplicables al hombre actual. Arte en acción.

A lo largo de la historia del arte occidental, algunos artistas han transitado un camino espiritual, plasmando ese camino en sus obras.

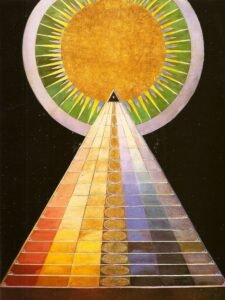

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Hilma af Klint, pionera del arte abstracto, cuyas pinturas surgían como resultado de sesiones espiritistas y mensajes recibidos —según ella— de guías del más allá. Su obra, incomprendida durante décadas, fue concebida como un lenguaje visual capaz de expresar realidades superiores, inaccesibles a través del pensamiento racional.

“Estas obras no deben ser mostradas al público hasta al menos 20 años después de mi muerte, ya que el mundo aún no está preparado para comprenderlas.”

— Hilma af Klint

Af Klint fue una artista que, por ser mujer, no fue reconocida en su época. Su trabajo fue excluido de importantes exposiciones. En 2012, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) organizó la muestra Inventing Abstraction, 1910–1925, un recorrido por figuras clave del arte abstracto. Af Klint no fue incluida. Los organizadores argumentaron que su aislamiento del movimiento de vanguardia y el hecho de no haber definido sus obras como «arte» justificaban su ausencia. Esta omisión ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente considerando que af Klint comenzó a producir obras abstractas en 1906, antes que Kandinsky.

Afortunadamente, el reconocimiento mundial le ha llegado de forma arrolladora en los últimos años. Su exposición Paintings for the Future en el Museo Guggenheim de Nueva York (2018) fue la más visitada en la historia del museo. Y este mes de mayo, el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, está inaugurando Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers, una muestra que presenta por primera vez una serie de 46 dibujos botánicos realizados entre 1919 y 1920, reflejo de su conexión con la naturaleza y lo espiritual.

Afortunadamente, el reconocimiento mundial le ha llegado de forma arrolladora en los últimos años. Su exposición Paintings for the Future en el Museo Guggenheim de Nueva York (2018) fue la más visitada en la historia del museo. Y este mes de mayo, el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, está inaugurando Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers, una muestra que presenta por primera vez una serie de 46 dibujos botánicos realizados entre 1919 y 1920, reflejo de su conexión con la naturaleza y lo espiritual.

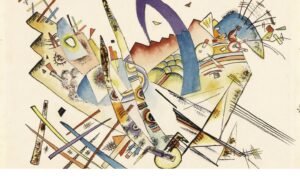

Otro ejemplo fundamental es Wassily Kandinsky, quien en su célebre libro De lo espiritual en el arte (1911) defendía que el arte debía elevar el alma del espectador, liberarse de la imitación del mundo exterior y aspirar a una armonía interior profunda. Para Kandinsky, el color y la forma no eran elementos decorativos, sino vehículos de resonancia espiritual.

También podemos mencionar a Malevich y Mondrian, cuyas obras buscaban lo esencial, lo absoluto, lo inmaterial a través de la abstracción. En todos estos casos, se trataba de artistas que, lejos de representar el mundo visible, intentaban dar forma a lo invisible.

Sin embargo, lo que solemos conocer como historia del arte —al menos en algunos relatos hegemónicos occidentales tradicionales y libros de historia del arte— es solo la punta del iceberg y no tiene el lugar que se merece. Hay un arte profundo, simbólico y espiritual que ha sido practicado durante siglos por culturas originarias de África, Asia, Oceanía y América, y que no siempre ha ocupado un lugar central en los manuales de historia del arte. Afortunadamente esto está cambiando.

Incluso artistas del canon occidental, como Pablo Picasso, encontraron inspiración en esos lenguajes ancestrales. Las señoritas de Avignon (1907), considerada el inicio del cubismo, fue influenciada por las máscaras africanas que vio en el Museo del Trocadero en París. Estas piezas, le revelaron nuevas formas de representar el cuerpo y el rostro. Picasso no fue el único: Paul Gauguin se volcó a la espiritualidad polinesia; Brancusi se inspiró en el arte tribal.

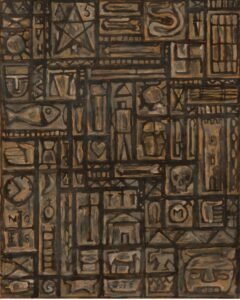

Más cerca nuestro, el reconocidísimo artista uruguayo Joaquín Torres García (1874–1949) es una figura clave en el arte moderno latinoamericano, reconocido por su propuesta del «Universalismo Constructivo». Esta corriente buscaba integrar las vanguardias europeas con las tradiciones culturales de América, especialmente el arte precolombino.

Más cerca nuestro, el reconocidísimo artista uruguayo Joaquín Torres García (1874–1949) es una figura clave en el arte moderno latinoamericano, reconocido por su propuesta del «Universalismo Constructivo». Esta corriente buscaba integrar las vanguardias europeas con las tradiciones culturales de América, especialmente el arte precolombino.

A partir de su regreso a Montevideo en 1934, Torres García profundizó en el estudio de las culturas indígenas americanas, influenciado también por el interés arqueológico de su hijo Augusto. En obras como «Composición constructiva» (1931) y «Monumento Cósmico» (1938), incorporó símbolos y estructuras inspirados en el arte precolombino, como los de las culturas Nazca y Tiahuanaco. Estos elementos se integraron en una estética moderna, utilizando una estructura ortogonal y una paleta de colores primarios, creando un lenguaje visual que conectaba el pasado ancestral con la modernidad.

Torres García no buscaba copiar el arte precolombino, sino identificarse con su espíritu, reconociendo en él una síntesis entre abstracción y figuración a través del símbolo pictográfico, lo que él denominaba «signo talismán». Esta visión se plasmó en su obra teórica «Universalismo Constructivo» (1944), donde argumentaba que el arte debía expresar la comunión del hombre con el orden cósmico, utilizando signos que admitieran lecturas universales.

En resumen, la relación de Torres García con el arte precolombino fue fundamental en su búsqueda de un arte moderno auténticamente americano, que integrara la racionalidad de las vanguardias europeas con la espiritualidad y simbolismo de las culturas ancestrales del continente.

“El arte es un medio generador de conocimiento y expansión de la mente; el arte se presenta siempre frente a nosotros como una revelación sobre la vida y sobre el mundo. Solo los artistas más elevados han alcanzado ese nivel. El arte, visto sólo como una burda mercancía –algo muy propio de nuestro tiempo- es un arte vacío, un arte inútil, o como lo advirtió Kandinsky, un arte para una humanidad que solo busca el éxito externo y hace caso omiso de las fuerzas espirituales.”

— Ursula Ochoa, Crítica de arte y gestora cultural colombiana