La tecnología, desde el arte rupestre hasta la IA y la impresión 3D, ha transformado la creación artística y la forma en que el público vive, interactúa y se vincula con las obras.

Por Marcelo Rozemblum

ARTE Y TECNOLOGÍA

De las cavernas a la inteligencia artificial

Desde los buriles y pigmentos del arte rupestre hasta las últimas herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar imágenes y videos, la tecnología —conjunto de técnicas y herramientas para crear bienes, servicios o procesos que resuelven necesidades humanas— ha influido en la creación artística y en la experiencia del público y el mercado, transformándolos. Aquí “técnica” es el saber-hacer concreto (por ejemplo fresco, talla, mezcla de pigmentos), mientras que “tecnología” nombra el sistema organizado de técnicas, herramientas y conocimientos —incluidos dispositivos, métodos y marcos institucionales— que habilitan nuevas prácticas.

Desde los buriles y pigmentos del arte rupestre hasta las últimas herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar imágenes y videos, la tecnología —conjunto de técnicas y herramientas para crear bienes, servicios o procesos que resuelven necesidades humanas— ha influido en la creación artística y en la experiencia del público y el mercado, transformándolos. Aquí “técnica” es el saber-hacer concreto (por ejemplo fresco, talla, mezcla de pigmentos), mientras que “tecnología” nombra el sistema organizado de técnicas, herramientas y conocimientos —incluidos dispositivos, métodos y marcos institucionales— que habilitan nuevas prácticas.

El arte siempre incorporó los recursos de su tiempo: pigmentos minerales y carbones para las cuevas de Lascaux y Altamira; andamios, poleas y al fresco para la Capilla Sixtina en manos de Miguel Ángel; óptica, perspectiva lineal, mezclas de pigmentos, métodos experimentales y anatomía en los talleres de Leonardo da Vinci. Esas “tecnologías” —perspectiva, materiales, ingeniería— sostuvieron aquellas obras del mismo modo en que hoy la IA sostiene otras. Hoy, modelos generativos como DALL·E, Midjourney e Imagen 4, y sistemas de video como Veo 3 y Flow, abren posibilidades inéditas para producir imágenes y películas de realismo sorprendente.

La impresión 3D —o fabricación aditiva— llevó el archivo digital al objeto físico: forma capa por capa, integra escaneos y logra geometrías antes inviables. De vestidos impresos (Iris van Herpen con Neri Oxman) a esculturas generativas de Michael Hansmeyer o Nick Ervinck, e incluso reconstrucciones patrimoniales, el taller se expande hacia el laboratorio.

Del objeto a la idea: la “tecnología” conceptual

Del objeto a la idea: la “tecnología” conceptual

¿Qué pasa cuando la obra no depende de la destreza manual ni de una máquina, sino de un gesto de selección y del marco institucional que la reconoce como arte? En el siglo XX, Duchamp y Cattelan ampliaron la idea de “técnica”. Marcel Duchamp, Fountain (1917): un urinario comprado, invertido y firmado “R. Mutt”, enviado a un salón como escultura. La técnica fue seleccionar, renombrar y cambiar el contexto.

Maurizio Cattelan, Comedian (2019): una banana pegada a la pared con cinta. Lo decisivo no es “pegar” —se reemplaza cuando se pudre—, sino el certificado y el dispositivo mediático que la definen.

Estas obras no abandonan la técnica: la desplazan del taller a la selección, el título, el contrato y la circulación. Desde entonces, “técnica” también puede ser procedimiento y marco: una tecnología conceptual-institucional donde el gesto y la idea son centrales.

Cuando la técnica libera: la lección de la fotografía

En el siglo XIX, la fotografía liberó a la pintura del deber mimético e impulsó a los impresionistas a captar lo efímero: luz, color y movimiento. Monet, Renoir y Degas dejaron la copia exacta para traducir la impresión fugaz. La cámara permitió dejar de competir con el realismo y explorar la sensación subjetiva del instante.

Cuando Daguerre presentó su procedimiento en 1839, muchos creyeron que la pintura había llegado a su fin. Se atribuye a Paul Delaroche la frase: “A partir de hoy, la pintura está muerta”. Ocurrió lo contrario: la cámara trajo encuadres insólitos y escenas cotidianas que alimentaron el arte moderno, y la propia fotografía se volvió disciplina artística. No fue el fin del arte, sino una reconfiguración. Cada innovación se percibió como una amenaza. Lejos de “matarlo”, el arte se reinventó.

Pantallas y mercado: nuevas rutas para ver, experimentar y colecciona

La tecnología no solo transforma la creación, sino también cómo vemos, experimentamos y transaccionamos arte.

Museos y visitas virtuales: del Prado al Louvre, muchos ofrecen recorridos inmersivos y tours 360°, además de acceso en línea a colecciones y exposiciones. Google Arts & Culture reúne instituciones del mundo en una sola plataforma.

Realidad aumentada (RA): superpone imágenes, video, texto o modelos 3D sobre el mundo real y añade una capa informativa.

Marketplaces: del artista→coleccionista (como Saatchi Art y Singulart) a los agregadores de galerías y subastas (como Artsy, Artnet, 1stDibs, Artsper), estas plataformas expanden el mercado.

Redes sociales: especialmente Instagram, actúan como escaparate global: una obra puede descubrirse y comprarse en horas, a menudo sin intermediarios.

Propiedad digital (NFT / blockchain): aportan trazabilidad, verificación y regalías programables, abriendo nuevos mercados para el arte digital.

La pregunta por el artista en la era de la IA

Hoy, cuando la IA ya crea imágenes, textos y música y roza —e incluso emula— el pensamiento humano en ciertas tareas, ¿qué lugar le queda al artista? ¿Puede una obra generada por IA conmover como Ofelia de John Everett Millais o El nacimiento de Venus de Botticelli?

El caso Théâtre d’Opéra Spatial

En 2022, el diseñador de videojuegos Jason Allen presentó Théâtre d’Opéra Spatial al concurso de la Feria Estatal de Colorado y obtuvo el primer premio en “Arte digital”. La controversia estalló cuando reveló que la imagen había sido generada con Midjourney a partir de texto. El episodio expuso el choque con las reglas: el problema ya no es la herramienta, sino cómo los marcos institucionales —categorías, jurados, criterios—, y el público, validan lo que llamamos arte.

Casos que abren caminos

Nam June Paik (Seúl, 1932 – Miami, 2006)

Nam June Paik (Seúl, 1932 – Miami, 2006)

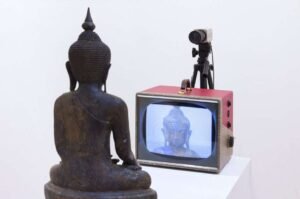

Considerado el padre del videoarte, Paik transformó televisores y cámaras en materia poética. Formado en música en Tokio y Alemania, su paso por Fluxus y su radicación en Nueva York lo llevaron a pensar la tecnología como lenguaje. En 1963 presentó televisores intervenidos con imanes: desde entonces la señal y el circuito pasaron a ser técnica, como si el monitor fuera lienzo y la electricidad, pincel.

Entre sus obras, TV Buddha (1974) es una de mis favoritas: una estatua de Buda mira, en tiempo real, su propia imagen en un televisor. Es un lazo hipnótico donde contemplación y feedback se reflejan; Oriente y Occidente, pasado y tiempo real, tradición y pantalla, religión y tecnología. El espectador queda atrapado en esa pregunta silenciosa: ¿quién mira a quién cuando todo nos devuelve la mirada?

Paik no solo usó tecnología: la pensó críticamente y la humanizó, explorando cómo los medios modulan la percepción e involucrando al público (TV Cello, con Charlotte Moorman).

Refik Anadol — datos que sueñan

Refik Anadol — datos que sueñan

Artista turco-estadounidense que convierte datasets en materia visual. En Unsupervised (MoMA, 2022–23) una red neuronal “sueña” 200 años de colección en tiempo real; en WDCH Dreams (LA Phil) proyectó sobre la sala una escultura de datos generada con el archivo orquestal. Su apuesta: de la obra-objeto al proceso vivo, donde la colección y el entorno son material de entrenamiento. Pregunta de fondo: ¿de quién es el dato con el que se crea?

A Goal in Life es una iniciativa de la Fundación Inter Miami CF en alianza con UNICEF: Messi eligió su gol favorito —el cabezazo de la final de la Champions 2009— para convertirlo en arte benéfico. Refik Anadol creó una instalación inmersiva con IA alimentada por datos biométricos del propio Messi (respiración y ritmo cardíaco) para traducir ese recuerdo en una escultura de datos. La obra se subastó online en Christie’s del 8 al 22 de julio de 2025 y se adjudicó por US$ 1,87 millones; lo recaudado se destina a programas educativos en América Latina y el Caribe.

Neri Oxman — hacer crecer la forma

Arquitecta/diseñadora, fundó el Mediated Matter Group (MIT) y propone la material ecology: en vez de tallar, biofabricar. Silk Pavilion usa gusanos de seda para tejer una cúpula; Aguahoja explora biopolímeros (quitina, celulosa) impresos en 3D que luego se biodegradan. Colaboró con Iris van Herpen y Stratasys. Desplaza la técnica del taller al laboratorio, y la tecnología de la máquina al metabolismo.

Recomiendo a los lectores el imperdible episodio “Neri Oxman: Bio-Architecture” de Abstract (Temporada 2, Ep. 2, 45′) disponible en la plataforma Netflix, que muestra cómo la forma puede crecerse—no solo fabricarse—al unir datos, biología y robótica, un puente ideal con el debate técnica/tecnología que recorre esta columna.

Eduardo Kac — biocódigo y telepresencia

Pionero del bioarte y la telepresencia. En Genesis (1999) tradujo una frase bíblica a código genético y la expuso a mutaciones que, al “volver” al texto, cambiaban su significado. En GFP Bunny (2000) presentó a Alba, una coneja fluorescente (gen GFP de medusa), abriendo un debate ético global. Ornitorrinco (1989–94) anticipó la obra telecontrolada a distancia. Kac sitúa el arte donde se cruzan código biológico y código informático.

Pionero del bioarte y la telepresencia. En Genesis (1999) tradujo una frase bíblica a código genético y la expuso a mutaciones que, al “volver” al texto, cambiaban su significado. En GFP Bunny (2000) presentó a Alba, una coneja fluorescente (gen GFP de medusa), abriendo un debate ético global. Ornitorrinco (1989–94) anticipó la obra telecontrolada a distancia. Kac sitúa el arte donde se cruzan código biológico y código informático.

Sougwen Chung (Toronto, Canadá, 1985)

Artista que trabaja con IA y robots. Crea dibujos en los que su mano y la máquina —que aprende su trazo— colaboran en tiempo real. Investiga la co-autoría humano-máquina: la técnica es cogestual y performativa.

Reflexiones finales:

En todos estos casos se verifica lo mismo: la técnica no desaparece; se transforma (dato, algoritmo, protocolo, contrato, ecosistema). Y nos obliga a replantear no solo cómo se hace arte, sino dónde ocurre, quién es autor y qué llamamos obra.

Estamos en una época revolucionaria, donde muchos artistas podrán utilizar la tecnología para expandir su campo de acción (o inventar nuevos caminos) y otros seguirán investigando en los lazos ancestrales que los unen con su territorio, investigando en su cultura y en definitiva, retomar lo que nos hace más humanos y más respetuosos del planeta.

Allí es donde el arte se abre como un camino de esperanza, paz y superación, un faro para dar luz ante tanta oscuridad y antagonismo.